Mes premiers jours sous les drapeaux, fraîchement tondu, furent placés sous le signe de Zarathoustra. Non que j'y fusse porté par la voix d'un Zoroastre prophétisant, clamant les mythes d'hymnes patriotes : il y avait juste ce copain de chambrée qui lisait Nietzsche et me rappelait sans cesse ce que lui avait soufflé Zarathoustra, de bien meilleur que bottines et ceinturons à faire blinquer. Futé, il réussit à se faire passer pour cinglé (peut-être l'était-il ?) et réformer, exploit qui, à mes yeux, valait bien que je m'informe de Zarathoustra. Je n'y compris pas grand-chose : comme le précise Balthasar Thomas dans la bibliographe commentée de Nietzsche en fin de volume, Ainsi parlait Zarathoustra est de peu de secours pour celui qui veut s'initier à sa pensée, avec un langage poétique lourd, parodique et répétitif, bien que la dernière partie soit un monument de littérature. Privé à vingt ans de cet avertissement du professeur agrégé de philosophie, celui-ci m'aura permis d'assimiler le philosophe allemand une quarantaine d'années plus tard, par le biais de S'affirmer avec Nietzsche.

Nietzsche prône la singularité personnelle pour sortir du troupeau, de composer avec ses faiblesses en leur donnant un sens, de repenser la morale, de vivre intensément et de façon créative. Bref de se transformer, de s'affirmer suivant une morale de «forts». À défaut, si on s'estime trop mûr pour se faire ou se changer, si l'on n'est pas attiré par cette pensée très antichrétienne, n'est-il pas passionnant de la saisir pour la réfuter en connaissance de cause ?

Trois parties, trois étapes : d'abord cerner les problèmes, c'est-à-dire le nihilisme, le non-sens de la condition humaine. Des idées nouvelles permettent ensuite d'interpréter les problèmes, de changer radicalement sa manière de voir. Enfin quelles actions concrètes, quelles recettes entreprendre pour changer une manière de vivre, pour prendre une vie en main ? Chaque chapitre est suivi d'une série de « questions vitales » que chacun se posera pour comprendre sa singularité, ouvrir ses propres perspectives à la lumière de ce qu'a écrit Nietzsche, soit de « philo-actions » qui orientent le lecteur vers des attitudes, des méthodes. Expliquée très clairement, avec un peu patience et de concentration, la pensée de Nietzsche est accessible à tous grâce à ce genre d'ouvrage. Thomass est aussi l'auteur de Être heureux avec Spinoza (2008), également aux éditions Eyrolles.

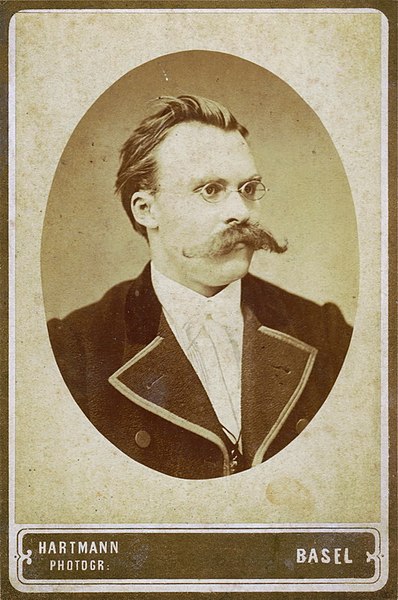

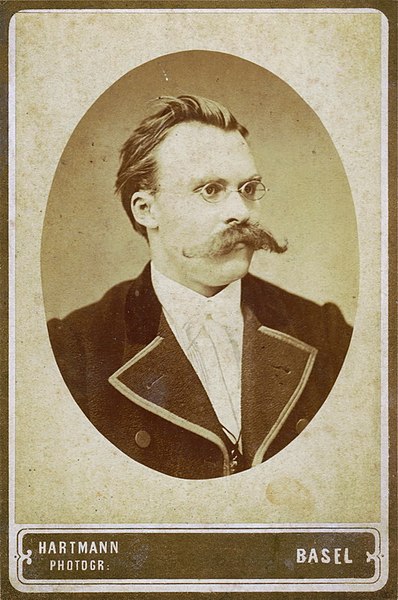

Nietzche (1844-1900) en 1872

Voici les idées centrales de la pensée nietzschéenne suivant le schéma adopté par B. Thomass.

• Nietzsche se veut le médecin de la maladie de l'homme appelée nihilisme : l'impression que rien n'a du sens, que la vie est sans valeur, que l'effort n'en vaut pas la peine, que tout se vaut, le bien comme le mal, richesse et pauvreté, beauté et laideur. (p.12)

• En conséquence, la philosophie des époques nihilistes – quand elles ne versent pas dans leur contraire, le fanatisme – est le scepticisme : l'homme ne sait plus énoncer de oui franc, ni de non définitif. Il y a deux scepticismes : celui de l'exigence intellectuelle qui refuse de se soumettre à tout dogme, à toute certitude rassurante, c'est le scepticisme actif. L'autre, passif, est las, ramolli et fatigué, celui de ceux qui sont soulagés de ne plus porter le poids d'une croyance et de ses exigences. (p.24)

• Le bonheur n'est pas un but mais un effet secondaire de l'effort, de la volonté, du désir, de la projection hors de soi. Le bonheur tranquille, dépourvu d'enjeu, de contenu, de but n'est qu'un vide défini par ce qu'il n'est pas : absence de danger, d'agitation, de douleur. (p.27)

• Nos lois, nos institutions ne visent pas à favoriser l'intensité de la vie, mais à décourager ou interdire ce qui pourrait lui nuire. Ainsi, c'est la peur qui nous gouverne au lieu du désir. […]... nous stérilisons le hasard. (p.29)

• Chaque unité de vie, humaine, animale, végétale est animée par le même sens : le besoin de croître, augmenter, s'épandre, s'intensifier, se renforcer. C'est la fameuse volonté de puissance qui pour Nietzsche anime tout le vivant. Et même la soumission est une manifestation de cette volonté, car se soumettre à une autorité permet de participer à cette force dominante, d'en devenir le parasite et s'en servir pour soumettre ce qui est plus faible. (p.50)

.jpg!Blog.jpg)

Nietzsche par E. Munch ( 1906)

• La morale aristocratique chère au philosophe allemand manifeste le contentement d'être soi-même, de la gratitude envers la vie : « Nous les nobles, nous les bons, les beaux, les heureux ! ». (p.65)

• Critique virulente du christianisme tel que le philosophe l'a vécu. Il lui reproche de célébrer la pauvreté spirituelle, l'humilité, la laideur, le dénuement, c'est-à-dire le contraire d'une vie riche et intense. Le christianisme veut détruire ce qui est vivant, renforce et séduit au profit de ce qui affaiblit, déprime et étrangle la vie, en exaltant comme réalité ultime des vacuités mensongères telles que l'au-delà, la vie éternelle, la résurrection l'âme, etc... Thomass ajoute que la cruauté avec laquelle cette religion a persécuté ses ennemis a été fidèlement copiée par des défenseurs d'utopies communistes. Il insiste sur le mécanisme qui abonde dans nos vies où l'érection d'un idéal n'est que le cache-misère d'un profond dégoût pour la réalité.

La religion chrétienne créerait sa morale en niant les valeurs aristocratiques. Tout ce que l'aristocrate jugeait « mauvais » devient « bon » par contradiction. Le renversement de la valeur accordée à la force vitale conduit à transformer la faiblesse en mérite, l'impuissance en bonté, la crainte en humilité, la lâcheté devient patience, la vengeance devient justice,... jusqu'à ce que la haine pour les maîtres deviennent « amour ». (p.66)

On comprend ici que les conceptions nietzschéennes puissent susciter de vifs débats, de grandes contestations et remises en question des valeurs égalitaristes et démocratiques.

.jpg!Blog.jpg)